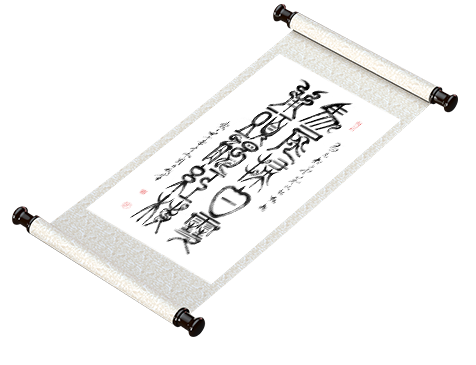

—— 谈谈我的「新篆」是怎样写出来的

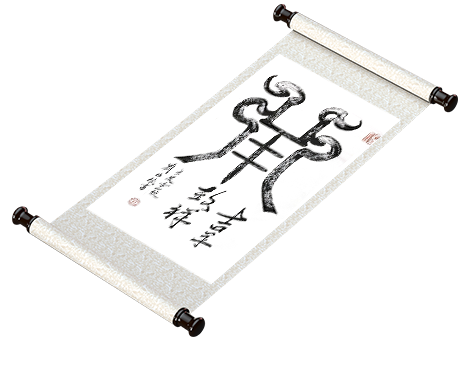

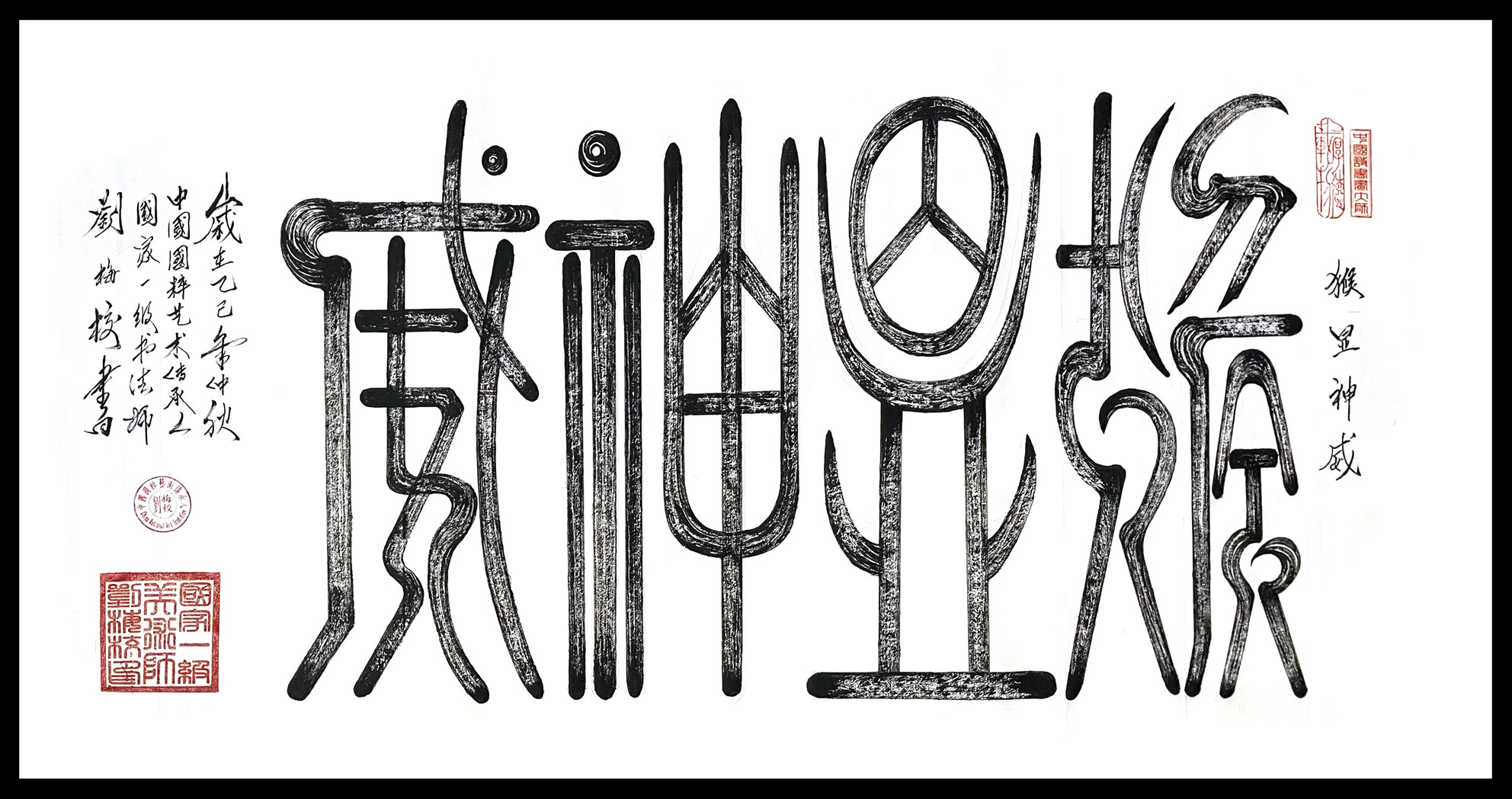

原创「新篆」《猴显神威》

规格:120cm X 53cm

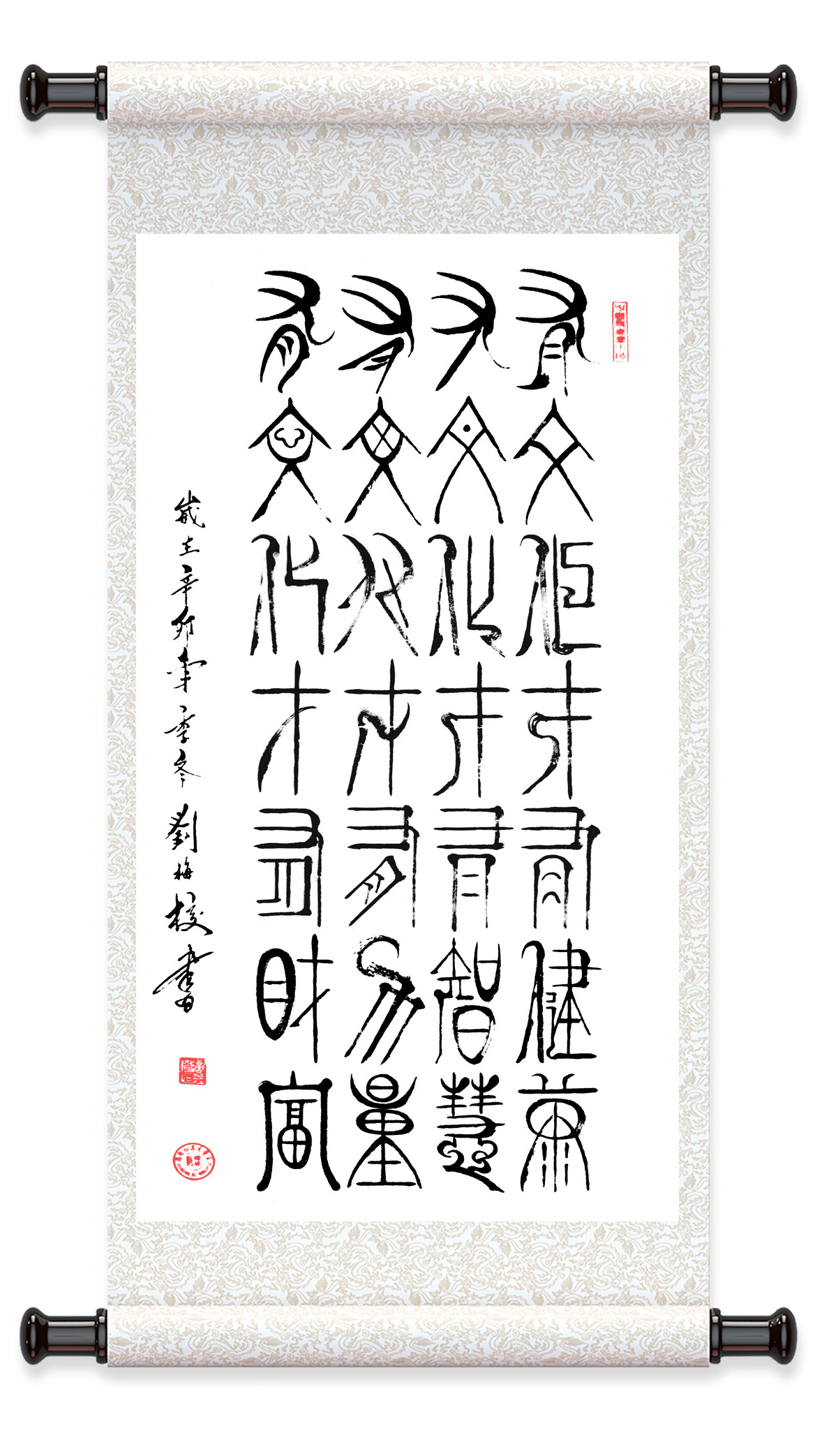

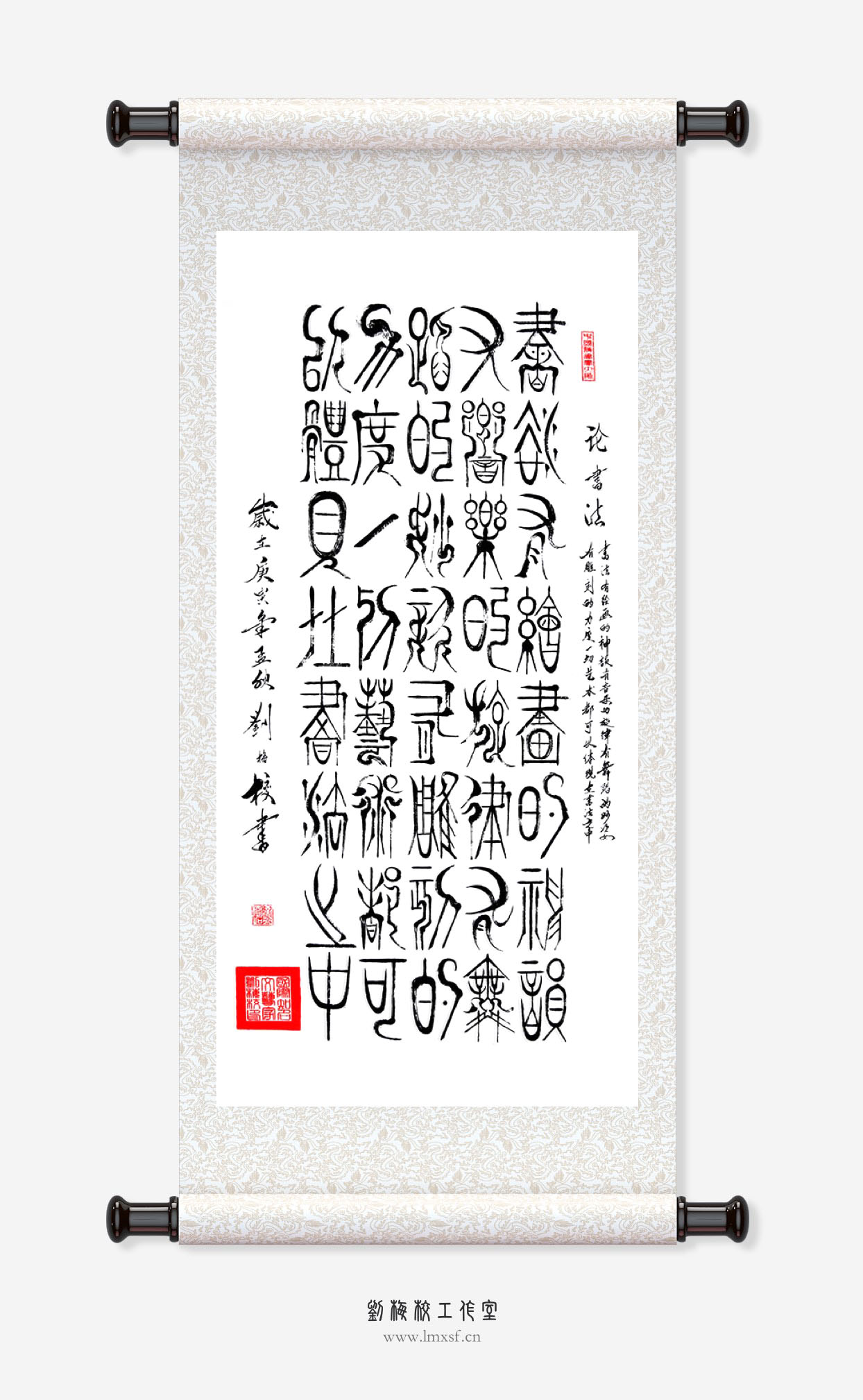

原创「新篆」《论书法》

规格:120cm X 53cm

书法有绘画的神韵、有音乐的旋律、有舞蹈的妙姿、有雕刻的力度,一切艺术都可以体现在书法之中。

一、知识:为「新篆」扎根文化沃土

书法从不是孤立的笔墨游戏,它的根基,藏在自然的肌理与历史的脉络里。大自然是取之不竭的艺术宝库,祖国五千年文明史是创作的源头活水 ——「新篆」的每一笔、每一字,都离不开这份 “知识储备” 的滋养。

就像我创作的「新篆」十二属相系列,既要保留汉字原有的形态骨架,又要挖掘每种动物最鲜活的 “特质亮点”,再将篆体的古朴、隶书的厚重、行草的灵动融于一体,让文字 “活” 起来。十二属相对应十四亿中国人的精神底色,要在笔墨间传递出国人的勤劳、勇敢、团结与善良,没有广博的知识支撑,根本无从谈起。

比如写 “鼠” 字:上半部分勾勒出两只成年鼠的形态,下半部分则藏着三只幼鼠,一家五口相拥成字,既像 “鼠” 的篆体本貌,又暗合 “五福临门” 的吉祥寓意,活灵活现间满是生活的温情。写 “蛇” 字时,我让右侧一条大蛇与左侧大小两蛇从 “洞” 中探出,抬头挺胸似在起舞,既还原了蛇的灵动姿态,又透着自然生灵的生机与惬意。

从《牛气十足》的沉稳、《马奔龙腾》的豪迈,到《虎啸山林》的威严、《猴显神威》的机敏,再到《金鸡报晓》的朝气、《吉羊致祥》的温润、《宝猪开泰》的憨厚 —— 每一幅属相作品,都是在传承篆体法度的基础上,用艺术巧思贴合动物的性情,让 “梦时代” 的气息与中国人的精神风貌,透过笔墨落到纸上。

二、功力:三十年磨一剑,以法度铸根基

书法的魂,在于 “法度” 与 “力度”。无规矩不成方圆,无笔力难见风骨,这是千古不变的道理。书圣王羲之之子王献之,练字用尽十八缸水,日夜不辍、反复揣摩,终悟书法法度,写出力透纸背的佳作,成为后世典范 —— 这份 “功力”,从不是一蹴而就的捷径,而是日积月累的沉淀。

我创作「新篆」,至今已近三十年。这些年里,「新篆」的内容、规格、风格在不断变化:有时为了一个字的结构,会反复临摹数十遍篆体碑帖;有时为了一笔的力度,会对着宣纸练到手腕发酸;有时为了贴合主题,会调整章法布局直至满意。回头望去,最深的体会便是 “学无止境”—— 唯有守住 “法度” 的底线,不断打磨笔力,才能让「新篆」既有古韵的厚重,又有新态的鲜活。

三、灵感:夜深人静时,笔墨映心声

书法与所有艺术一样,离不开 “灵感” 的点燃。所谓灵感,不是凭空而来的 “顿悟”,而是对作品 “出新意” 的渴望,是 “推陈出新” 的创作冲动。就像唱歌,若不是从心底流淌的声音,便无法打动人心;跳舞,若不与内心感受相连,即便有再好的音乐与场地,肢体也难有灵魂 —— 书法的灵感,更是如此。

我常说,书法要有 “绘画的神韵、音乐的旋律、舞蹈的妙姿、雕刻的力度”,它的本质是 “通天地、源自然、表人性” 的生命艺术,每一笔都藏着创作者的情感。而汉字,便是这份情感的载体 —— 离开汉字本真的图像,再精巧也不能称之为 “书法”。

对我而言,灵感最易在夜深人静时降临。熟睡一觉后,精力充沛,外界的喧嚣散去,内心的声音便清晰起来:有时是想到一句诗词,笔墨便想跟着诗词的韵律走;有时是忆起一处自然景致,字的结构便想贴合景致的意境;有时是念及一份人间温情,笔锋便会不自觉地柔和下来。

每次有灵感时,我都会立刻铺纸研墨,让想法顺着笔尖落到纸上。但 “出新” 不代表 “随意”—— 每一幅作品,都要先过 “自己这关”:笔法是否合度?结构是否协调?意境是否到位?唯有自己满意了,才愿意让它走出书房,与大家见面。

四、创新:让传统书法 “活” 在当下

“有创新才有发展”,这是我创作「新篆」始终坚守的信念。书圣王羲之酒后写《兰亭序》,324 个字里 20 多个 “之” 字各不相同,个个有变化、处处见新意,便是 “功力、灵感加创新” 的结晶。「新篆」的 “新”,便在于不固守旧法,而是在传承中寻找与当代人的连接点。

这份 “创新”,最让我欣慰的是得到了青少年的喜爱。2012 年秋天,一位洪姓企业家新居入伙,请我题写贺词。根据他与夫人的属相(男属猴、女属猪),我写下 “神猴创千秋伟业,宝猪兴万代家园”(规格:160cm×53cm)。后来他告诉我,9 岁的儿子洪明杰看到作品后,指着 “秋” 字(篆体原作 “火禾”,我将 “火” 置于右侧)问:“‘秋’字的‘火’本在左边,怎么写在右边了?”

孩子的疑问让我深思:当传统文化以新鲜的面貌走进生活,便能唤起下一代的好奇 —— 他们会主动翻开传统文字教材,想弄懂 “这个字为什么这样写”,想了解背后的文化故事。这份 “主动学习” 的热情,不正是传统文化传承最珍贵的动力吗?

五、感恩相伴:「新篆」的成长,离不开每一份支持

这些年,「新篆」有幸得到了许多认可:2010 年至 2015 年,在国内外书法大赛中先后斩获数十项特等奖、金奖与银奖;应邀为 “中国八达岭新长城”“奥运健儿”“党的十八大召开”“陕西华夏碑林院”“辛亥革命主题公园” 等创作题辞;近千幅作品被收入《新中国翰墨名家》《世界艺术领袖》《中国网教中心名家书画教材》《国学九大名家》《民族国粹・20 名顶级艺术大师》等典籍;网上发布原创博文 38 期,访客数百万,数万名书画家、评论家、媒体人与网友转载收藏,留下许多温暖的雅评。

武当拳师傅评道:“笔尖牵龙蛇,淡墨点丹凤;写出天与地,画出人间情。” 顺天居士为博文题诗:“刘钺金斧创新艺,梅骨高尚成一体,校缀网络众人尝,老师作品算甲第。” 朽木老师评《风采楼》:“原创「新篆」《风采楼》,笔墨生风豪气中,颜筋柳骨令人叹,传承名家不虚名。” 山东书法家汤之民先生(艾山居士)说:“博文新意,自创成体;艺术极致,永载史册。” 他还曾感慨:“历代先贤总结,二十年能出一位画家,三十年才能出一位书法家 ——《中国书画收藏最具投资价值二十位艺术家》中,画家占四分之三,书法家仅四分之一,这正说明书法的难度之高。”

《中国美编年史》给出评语:“刘老师书法作品大气磅礴,匠心独具,功底扎实,广收博取。其作既有现代清新之感,又具古典质朴之美,在多年创作中形成独特艺术风格,入骨入新,极尽变化,有很高的艺术与收藏价值。” 著名诗词作家卢安生先生读「新篆」《满江红》有感:“剑戟刀弓列阵容,刚柔相济秀美生。为有英雄驱虎豹,铁笔篆写《满江红》。” 北京书法家苏波老师赞其 “不拘一格的书法大作”“艺到高峰自出奇”;广东艺术家陈实先生评其 “运笔有神,线条流畅,气度非凡,独具一格”;李沣老师从专业角度说:“保留了原字的结构,添加了艺术的翅膀,把字写活了”“笔墨中流着原始的古韵,历史的回声…… 杰作”;黄效先生叹道:“钢筋铁骨,傲然屹立,见字如见人”“书法的品味就是人品,刚强、正气、高雅、挺拔”;张安邦老师说:“艺术就是这样,有历史、有现实性、有独特性,才是真正的艺术。”

还有古董收藏家陈中天老师、著名作家王言君先生、京城古瓷第一人张颖先生、黑龙江省企业家俱乐部秘书长夏文宏先生,以及晓旭、剑啸、肖马、文君等无数网友 —— 你们的关注、支持与指导,是「新篆」不断前行的动力。在此,我谨向大家深深鞠一躬:没有你们,就没有「新篆」的创新与发展。

六、初心不改:以笔墨留痕,让艺术长青

中国书法从甲骨文至今,已有三千多年历史。每个时代的书法,都在传承中创新、在创新中发展 —— 这份 “生生不息”,正是书法艺术的魅力所在。我们没有理由满足,更没有理由止步。

尊敬的沈鹏老师,是我毕生的知音与楷模。他的书法作品中,刚柔相济、松紧协调、轻重共存、古今相融,那份出神入化的法度与力度,让我敬畏,更成为我创作「新篆」的启蒙教材。

我常说:“人生短暂,艺术长青。匆匆几十年,弹指一挥间,留下几个有价值的字在人间,就是我毕生的梦想。” 未来,我仍会带着这份初心,在「新篆」的道路上继续探索,让传统书法的古韵,在当下焕发更多生机。

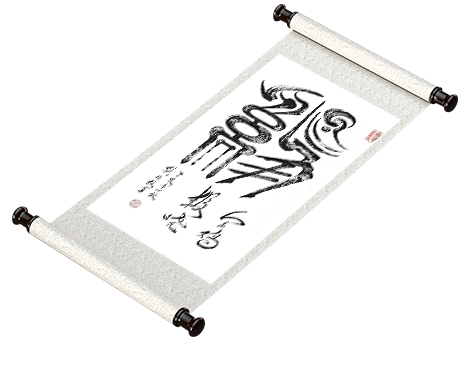

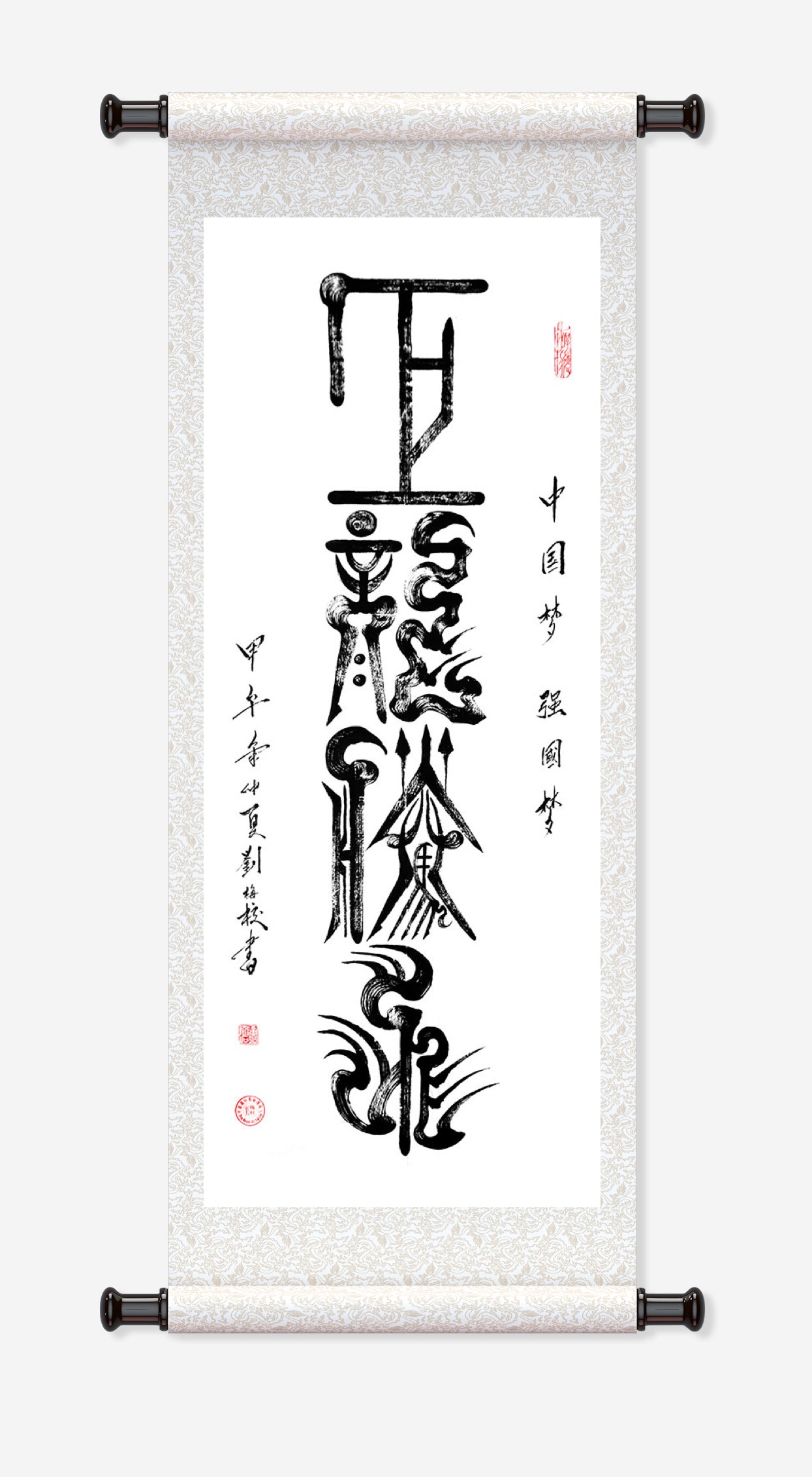

原创「新篆」《巨龙腾飞》

规格:120cm X 53cm

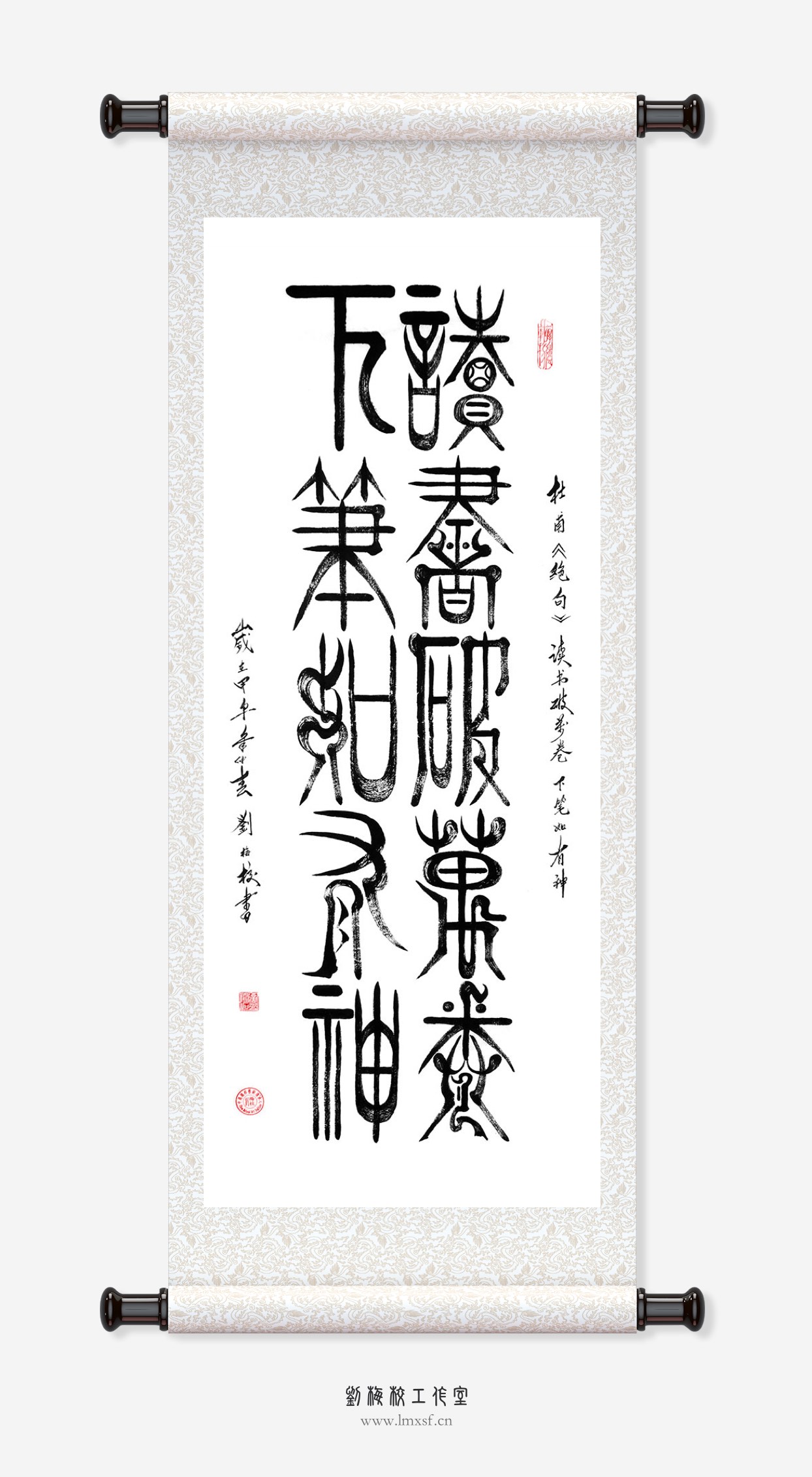

原创「新篆」《读书破万卷 下笔如有神》

规格:120cm X 53cm

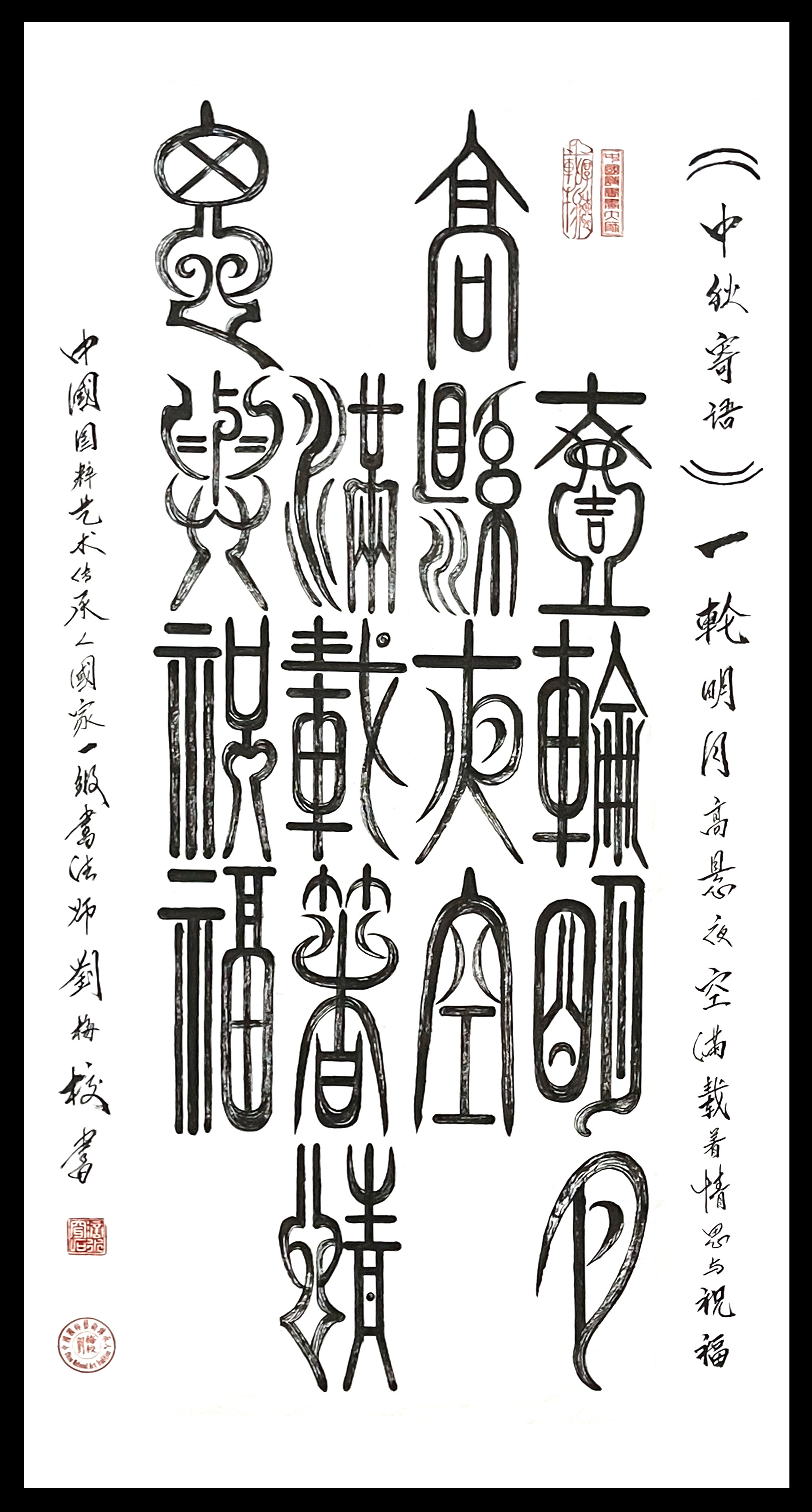

原创「新篆」《中秋寄语》

规格:120cm X 53cm

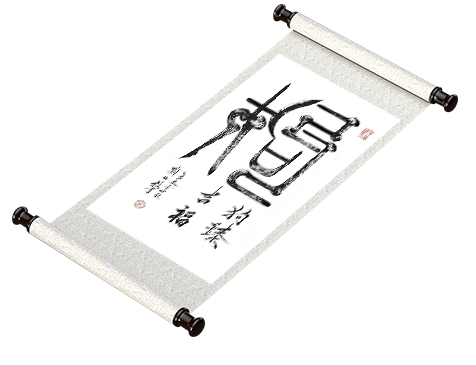

原创「新篆」《有文化》

有文化才有健康 有文化才有智慧 有文化才有力量 有文化才有财富

规格:120cm X 53cm