笔墨承古韵,篆香贺双节 —— 刘梅校原创新篆书法赏鉴

当中秋的清辉洒满人间,国庆的欢歌响彻神州,双节同庆的美好时刻,书法家刘梅校以原创新篆为笔,将家国情怀、节日意趣凝于笔墨之间,让古老篆体在当代绽放新彩。每一幅作品既是对传统文字美学的传承,更是对 “家美好,国团圆” 时代愿景的生动诠释,字里行间满溢着对佳节的礼赞、对家国的深情。

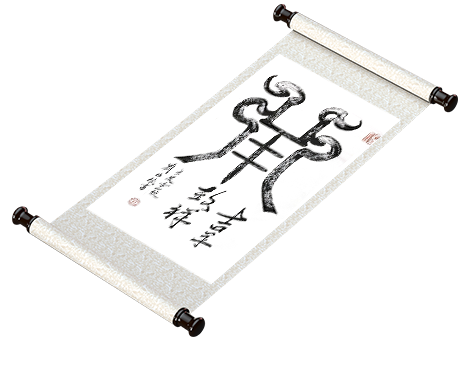

原创新篆《花红月明》

120cm x 55cm

刘梅校以创新篆体勾勒 “花红月明” 四字,篆笔婉转如月光流泻,笔画间既有金文的古朴厚重,又融入现代审美对线条的灵动处理 ——“花” 字线条柔美似花瓣舒展,“月” 字圆润如中秋玉盘,“红” 与 “明” 二字则透着暖意,仿佛能看见月下红花绽放的烂漫景致。这幅作品将中秋 “花好月圆” 的经典意象凝于笔墨,既是对传统佳节的致敬,也以创新篆法赋予 “花红月明” 新的艺术生命力,让观者在笔墨间感受中秋的静谧与温馨。

八月中秋,月亮最亮最圆,无论山多高,海多宽,五洲四海都能看到它。中秋佳节,家人团聚,妻儿团圆。海外游子,出门劳工,再远也在思念家人,再忙也要赶回家。同沐一轮明月,共享一个佳节。

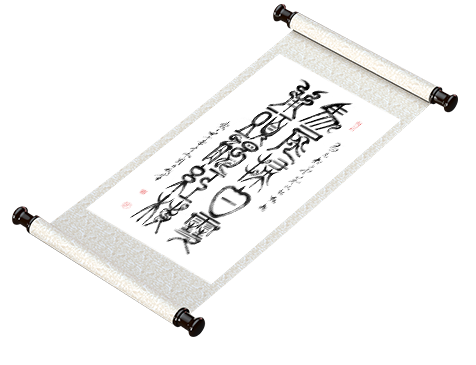

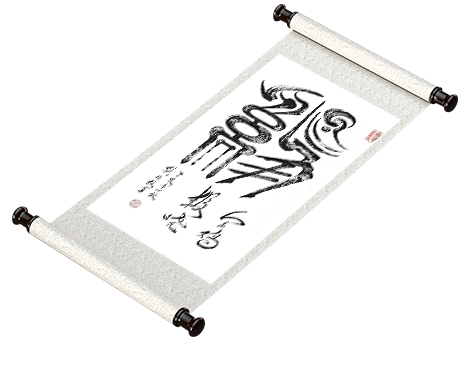

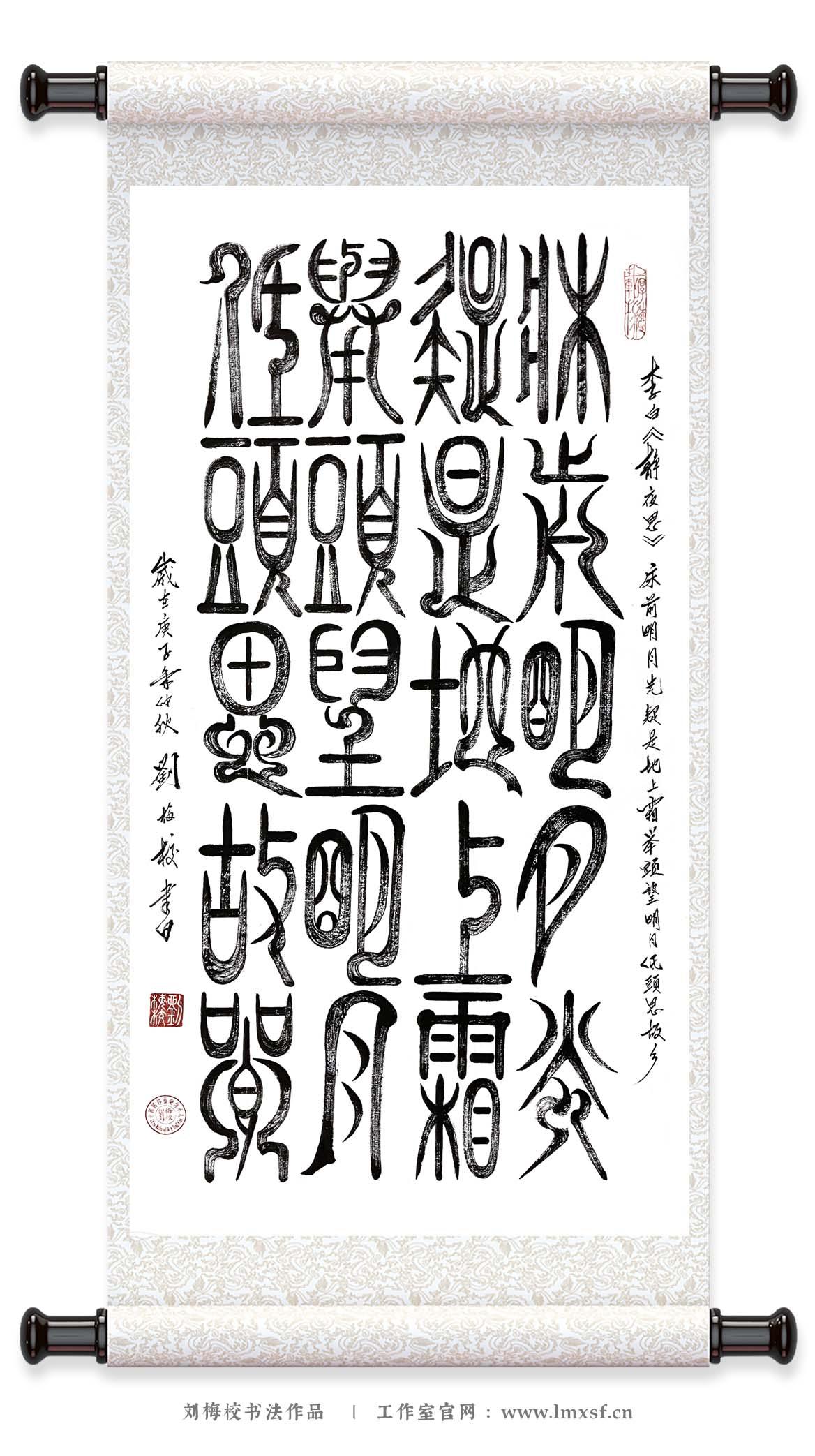

原创新篆 李白《静夜思》

规格:120cm x 55cm

“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”,李白的《静夜思》是中国人刻在骨子里的乡愁。刘梅校以 120cm×55cm 的原创新篆书写这首诗,没有拘泥于传统篆体的刻板,而是让线条随诗意流动:“明月光” 三字线条疏朗,似月光洒落的轻盈;“疑是霜” 笔画略重,藏着诗人初见月光的恍惚;“举头”“低头” 二词则通过笔画的高低错落,勾勒出诗人望月思乡的动作神态。古老的篆体与千年的乡愁相遇,刘梅校以创新笔法让文字 “活” 了起来,仿佛能看见海外游子、异乡劳工凝视明月时的牵挂,让 “同沐一轮明月” 的共情,在笔墨间悄然传递。

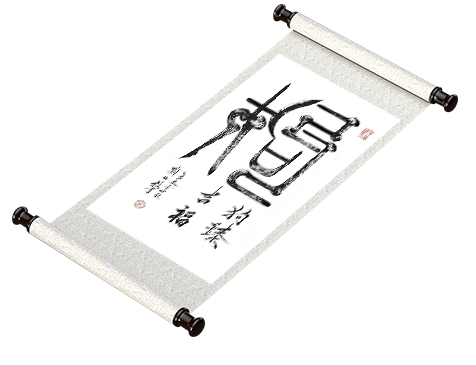

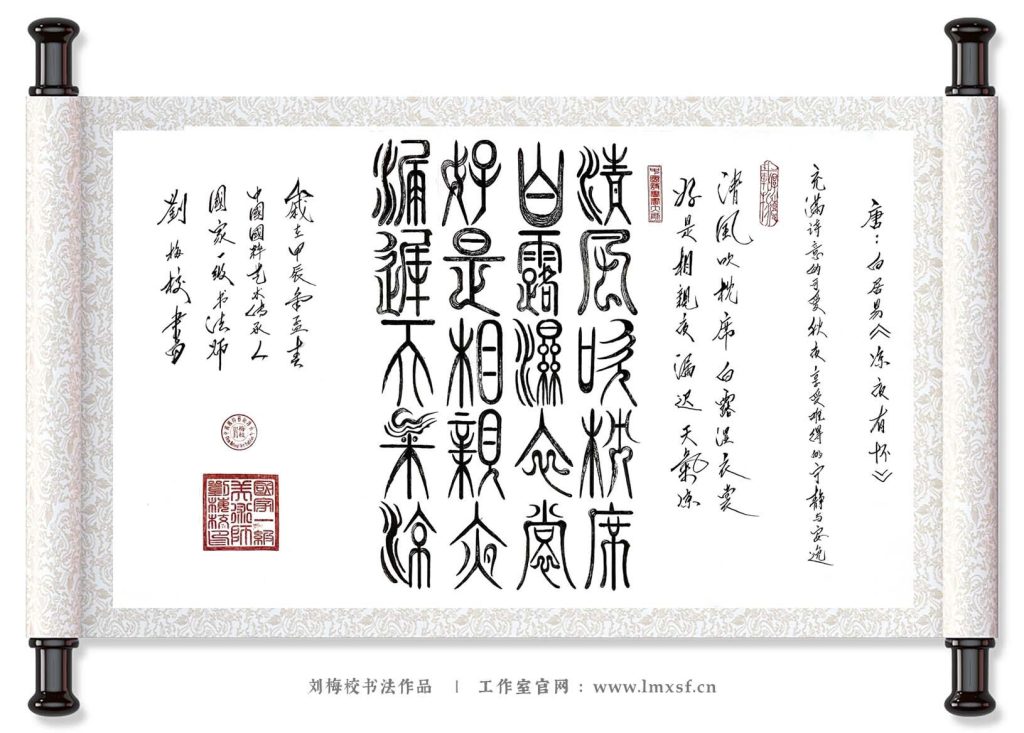

原创新篆 白居易《凉夜有怀》

规格:120cm x 55cm

十月金秋,鲜花飘香,各族人民满怀喜悦,迎来2023年国庆佳节。今天,各条战线都在全力修复经受水灾和台风等自然灾害带来的创伤,加速发展国民经济。我们把鲜花献给伟大的祖国,共享国运永昌、繁荣富强。

刘梅校以原创新篆书写白居易《凉夜有怀》,将秋日凉夜的清幽与诗人的怀思细腻呈现。篆体线条在此处多了几分清雅:横画如秋夜的微风,竖画似庭前的疏竹,笔画间的留白恰到好处,透着 “凉夜” 的静谧。诗中 “清风吹枕席,白露湿衣裳” 的意境,被转化为笔墨的温润 —— 没有浓墨重彩,却以淡墨轻描勾勒出秋夜的清爽,让观者在品读篆体诗句时,既能感受白居易诗中的闲淡情怀,也能体会创新篆法带来的雅致韵味,仿佛置身中秋凉夜,与诗人共赏一轮明月。

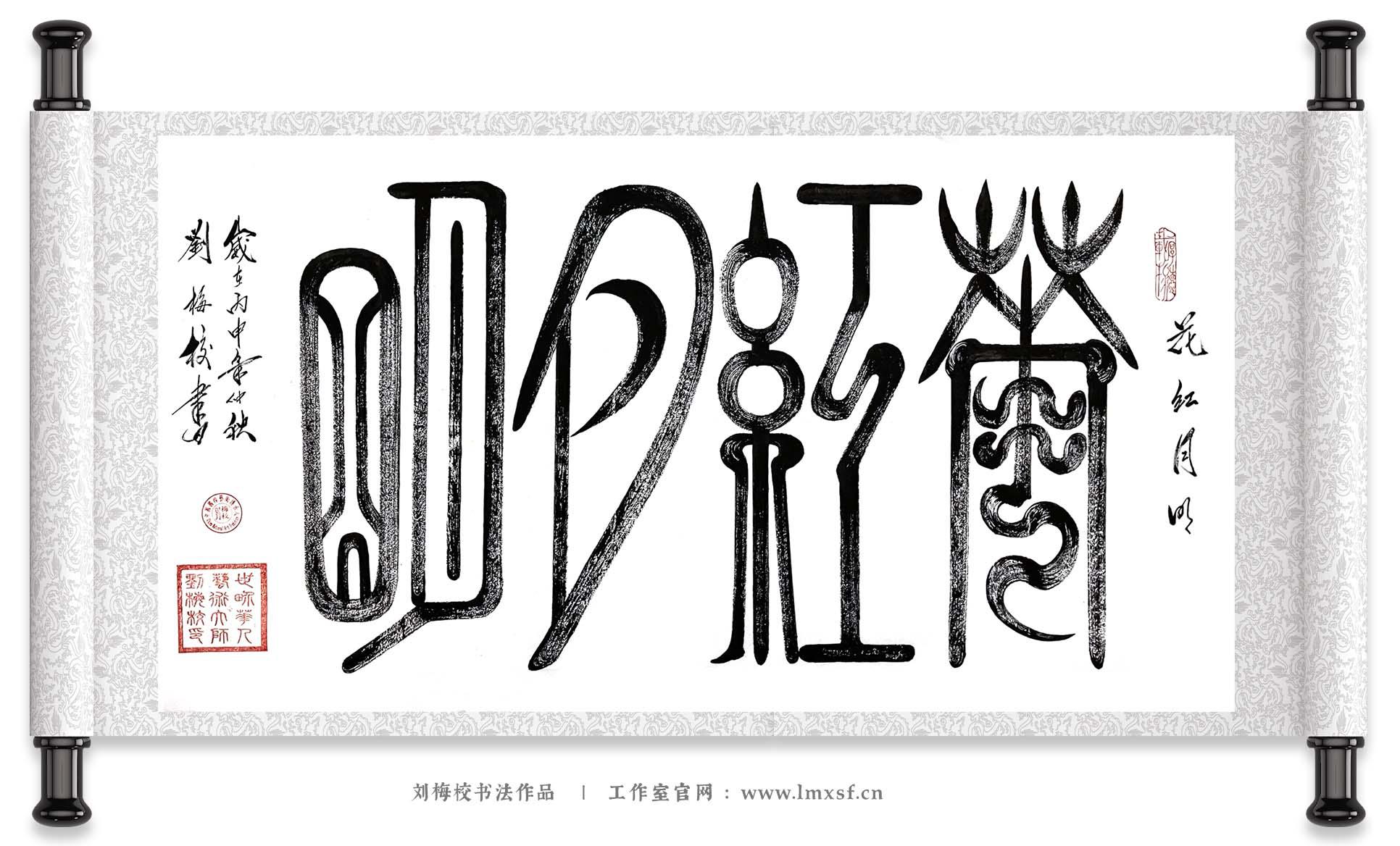

原创新篆《国泰民安》

规格:100cm x 50cm

《国泰民安》是刘梅校献给国庆的赤诚之作。与中秋作品的柔美不同,这幅作品的篆体线条充满力量感:“国” 字笔画厚重如山河稳固,方框结构似疆域辽阔,透着大国的庄严;“泰” 字线条舒展,似百姓安居乐业的从容;“民” 字笔画温润,藏着对民生的关切;“安” 字圆润饱满,如国泰民安的祥和图景。刘梅校以创新篆法将 “国泰民安” 四字的内涵具象化 —— 没有多余修饰,却以铁画银钩的笔力,写出了 2023 年国庆佳节里,各族人民修复灾害创伤、加速发展经济的坚韧,也写出了对祖国 “国运永昌、繁荣富强” 的美好祈愿,笔墨间满是对伟大祖国的热爱与祝福。

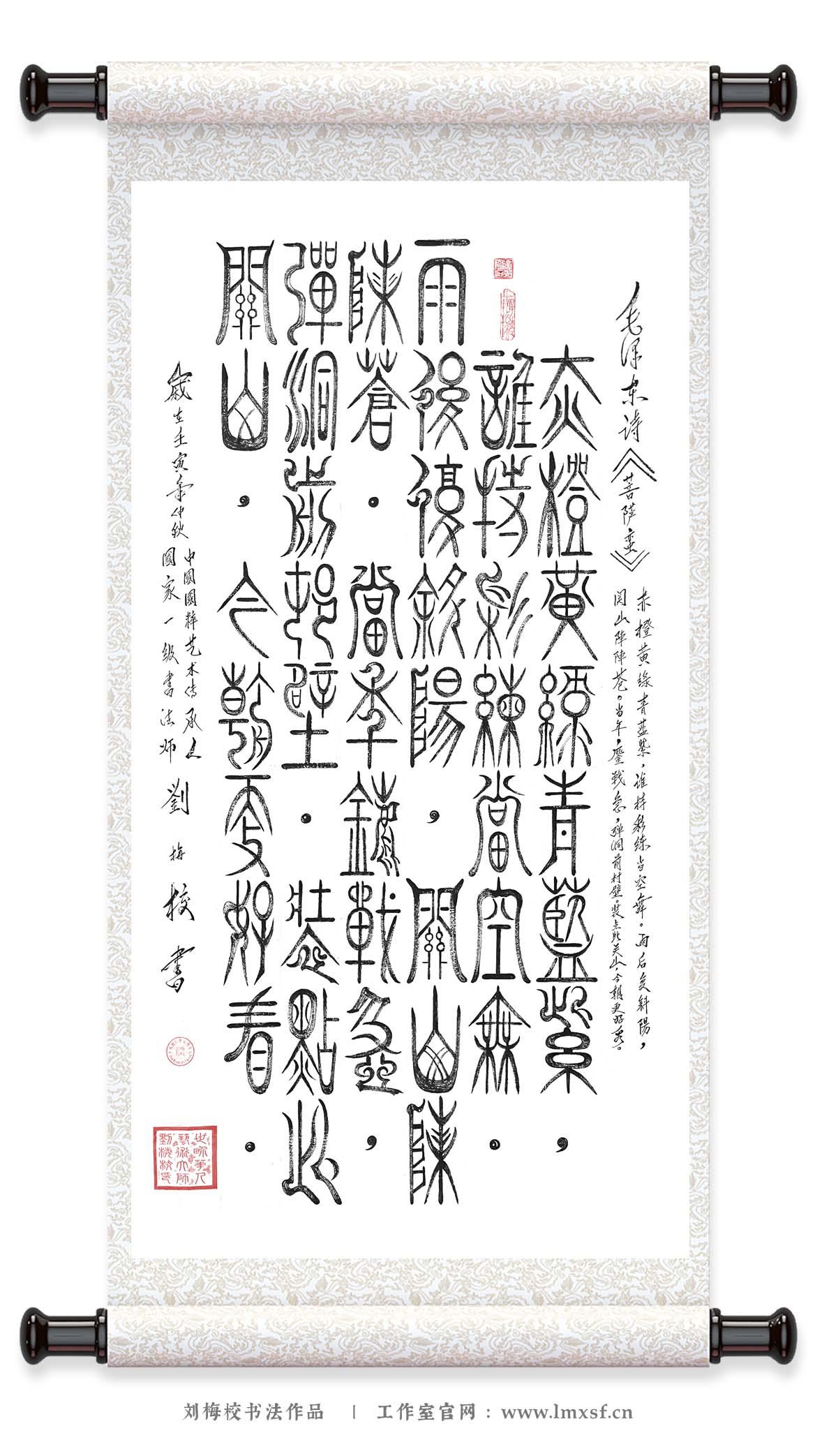

原创新篆 毛泽东诗词《菩萨蛮》

规格:120cm x 55cm

毛泽东诗词的豪迈与气魄,在刘梅校原创新篆中展现得淋漓尽致。《菩萨蛮》中 “赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞” 的壮阔意境,被转化为笔墨的激昂:篆体线条不再是传统的圆润,而是多了几分刚劲顿挫,“赤橙黄绿” 等字色彩感通过线条浓淡变化隐约呈现,“彩练当空舞” 则以笔画的飘逸灵动,勾勒出革命浪漫主义的豪情。刘梅校以创新篆法打破了篆体 “柔” 的刻板印象,用刚健有力的笔墨,让诗词中的壮志与初心跨越时空,在国庆佳节里唤起人们对祖国发展历程的回望,以及对未来继续奋进的坚定信念。

从中秋的 “花月相思” 到国庆的 “家国情怀”,刘梅校的原创新篆书法,既是对传统篆体文化的创新传承 —— 让古老文字在当代焕发生机,也是对双节情感的细腻表达。每一幅作品都以独特的笔墨语言,将 “家美好,国团圆” 的愿景刻进线条里,让观者在欣赏书法之美的同时,更能感受到佳节的温暖、家国的深情。